打破“8小时标准”“酒精助眠”误区, 如何睡个好觉?

一个人生命中近三分之一的时间在睡眠中度过,关注睡眠,本质上就是关注身心健康的核心。据统计,全球约40%的人正受各类睡眠问题困扰,然而时至今日,许多人对睡眠相关知识的认知仍存在诸多偏差,甚至深陷误区。

一、重新认识睡眠:不是“被动昏迷”,而是“主动工作”

睡眠绝非意识不清的“被动休息”,而是大脑维持正常功能的一种主动工作状态,是意识活动的重要组成部分。想要拥有优质睡眠,首先要打破以下认知误区:

“身体累了就一定能睡着”是错的:身体劳累与睡眠质量无直接关联。大脑的“休息切换”是复杂的主动调节过程,若大脑仍处于兴奋、焦虑或思虑状态,即便身体疲惫,也可能陷入“想睡却睡不着”的困境。

“酒精助眠”是典型陷阱:酒精带来的并非“睡眠”,而是短暂的“意识模糊”。它会严重破坏睡眠结构——尤其抑制对记忆巩固、情绪调节至关重要的快眼动睡眠,导致夜间易醒、晨起头晕乏力,长期依赖还会加重睡眠障碍。

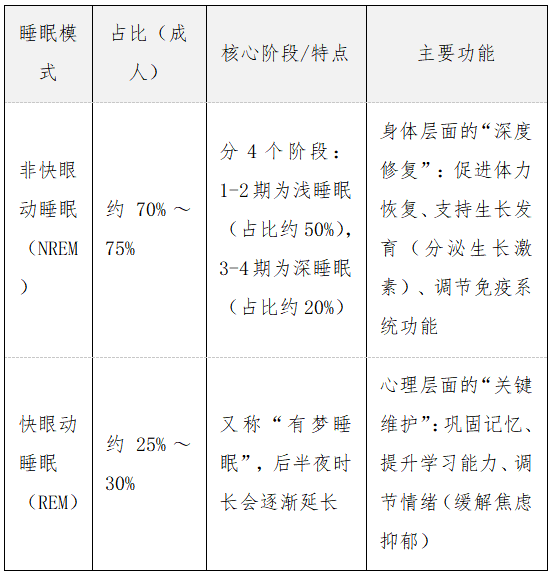

二、睡眠的两种核心模式:非快眼动睡眠与快眼动睡眠

通过电生理研究发现,人类睡眠是“非快眼动睡眠(NREM)”与“快眼动睡眠(REM)”交替循环的过程。每晚通常会经历4~6个周期,每个周期持续90~120分钟,二者共同构成完整的睡眠“修复系统”。

需要特别注意:由于REM睡眠仅占总睡眠时间的1/4左右,人不可能“整夜都在做梦”;而通宵熬夜或过早起床,会直接剥夺后半夜延长的REM睡眠,对情绪稳定、记忆力和学习效率造成显著伤害。

因此“早起脑子更清晰、记忆力更好”的说法,并无科学依据,反而可能是认知误区。

三、睡眠周期与睡眠时间:没有“统一标准”,只看“个体适配”

人体存在内在的“自然睡眠周期”(约25小时),但这个周期会被外界环境(尤其是光线)调节为与昼夜同步的节律(通常16小时清醒、8小时睡眠)。大脑中的“视上核”是这一节律的“总指挥官”,强光会抑制松果体分泌褪黑素(调节睡眠的核心激素),这也是“夜晚玩手机、开强光易失眠”的关键原因之一。

关于睡眠时间,更需纠正“标准化”误区:

个体需求差异极大:短睡眠需求者通常每日仅需少于3小时的睡眠,长睡眠需求者则需超过9小时,而大多数人(属于变异睡眠需求者)的睡眠需求介于3至9小时之间。

年龄影响显著:总睡眠时间会随年龄增长逐渐减少(如婴幼儿需12~14小时,老年人可能仅需5~6小时)。

“成人8小时、儿童10小时”只是统计平均数,并非“必须遵守的标准”。判断睡眠时间是否足够,核心看“次日状态”,只要白天精力充沛、无疲劳感、不影响工作学习,即便时长偏离“平均值”,也是健康的。

专家推荐

用户登录

还没有账号?

立即注册